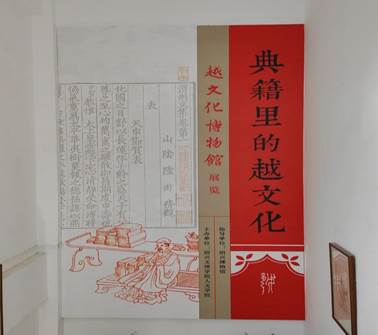

绍兴文理学院越文化博物馆:探寻越地历史脉络与文化精髓

越地是中华文明发祥地之一,越文化是中国优秀地域文化之一,是浙江文化的根脉所在。绍兴文理学院越文化博物馆,全方位呈现了越地从起源到近代的发展历程。

小黄山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化代表着浙江灿烂的史前文明,属越文化先声。春秋时期越国文化代表着越文化的起兴,崇实用利、尚武好勇是其特色,与中原文化有同有异。秦汉时期,越文化融合中原礼乐文明,发生了从尚武渐变崇文的变化。晋室东渡,士族南迁,带来江南社会的繁荣,越文化再兴,并发生巨大变革,士大夫崇尚名教,好名士风度,诗歌、书法各臻其极。越中是六朝山水诗的发源地,至唐代成为诗人行旅歌咏之地,形成一条江南唐诗之路。宋室南迁,越中理学繁荣,文学昌盛,越文化三兴。元代儒学衰颓,文脉主要存续于江南。越文化进入历史衰落期,迨阳明心学崛起,学者倡导致良知,知行合一,越文化四兴,浙学的中心也从金华移至绍兴。伴随而来的还有诗文、书画、戏曲的兴盛。明清易代,越地士大夫禀持气节,共纾国难。时移世易,阳明学骤衰,而有黄宗羲梨洲学派及浙东史学之兴。从黄宗羲到章学诚,代表了越文化的五兴。晚清至现代,鸡鸣风雨,越地知识分子心怀天下,传承“胆剑精神”,再次站在历史变革的潮头,为中国近现代社会、文化的发展作出卓越贡献,称得上越文化六兴。

越国风云,霸业千秋

越国是於越先民创建、有文献记载的中国东南地区第一个诸侯国家。据史书记载,越为禹后,《史记·越王勾践世家》:“越王勾践,其先禹之苗裔,而夏后帝少康之庶子也。封于会稽,以奉守禹之祀。”博物馆藏有《大禹陵庙重修记》拓本以及清钞本《禹贡》等文物,使我们在文物中得以追溯越国之源流。春秋战国时期,越国在历史舞台上留下了浓墨重彩的一笔。越王勾践 “卧薪尝胆” 的故事家喻户晓,博物馆通过丰富的藏品重现这段历史。馆内有《越绝书》等记载越国历史的典籍版本,这些古籍从文字层面详实记录了越国的兴衰荣辱。还有越王勾践剑挂件等相关文物,虽历经岁月洗礼,但其制作工艺仍令人赞叹,彰显出越国当时高超的铸剑技术。同时,在绍兴发现了大量考古遗迹,如印山越国王陵、越国贵族墓群等,展馆展出的战国印文陶残片,其独特的纹饰和文字,为研究越国的制陶工艺、文化传播以及社会生活提供了直接证据,让我们得以一窥越国时期的社会风貌,感受越地考古风采。

秦汉交融,开拓发展

秦汉时期,秦统一中国,越地会稽刻石,融入华夏版图。后北人南迁,绍兴成为赓续和弘扬华夏文脉之地。馆藏清拓本《大吉买山地记》刻于东汉时期,反映了当时的土地交易与社会经济情况,让我们可以领略到与秦《会稽刻石》同时期的秦汉刻石之风采。思想领域,王充的《论衡》开浙学先声,馆内陈列的明万历刻本《论衡》,展现了这部哲学巨著的原貌,其蕴含的批判精神和朴素唯物主义思想影响深远。魏伯阳的《周易参同契》被誉为丹经鼻祖,清康熙刻本《参同契集注》为研究古代炼丹术和道家思想提供了珍贵资料。此外,《嘉庆山阴县志·古鉴湖水利图》及相关文物,生动再现了马臻筑镜湖这一伟大水利工程,该工程极大地促进了越地农业发展,使九千余顷黄茅白苇之地,蜕变为浙东“粮仓”,也体现了古人卓越的水利智慧。馆藏的汉代会稽铜镜拓片也静静地诉说着绍兴古代铜镜曾经的辉煌,展现着越国闻名于世的传统冶炼铸造技术。

六朝风流,人文荟萃

东汉末年至魏晋南北朝,“衣冠南渡” 使会稽成为重要的文化中心,形成了“今之会稽,昔之关中”“东土殷实,莫不粲丽盈目”的繁荣局面。会稽地区渐成人文荟萃之地,士人文化蔚为风尚。永和九年的兰亭雅集,成就了王羲之《兰亭集序》这一千古书法瑰宝。博物馆珍藏有《永和元年~十二年铭文砖拓本手卷》《乾隆刻本 < 兰亭考 >》《清拓本〈宋高宗临兰亭序〉》等诸多与兰亭雅集相关的珍贵文物,从不同角度展示了这一文化盛事的魅力以及《兰亭集序》的传承脉络。同时,馆内还介绍了嵇康、谢安、谢灵运等名士的相关事迹,以及支遁、释慧皎等方外高人的文化贡献,让观众全面领略这一时期会稽的文化昌盛与名士风流。

唐宋遗韵,繁荣延续

唐前期,越州为治所,即浙东诸州之首,越州成为名副其实的浙东政治经济中心。同时,经过六朝时期的人文浸润,此时越州已成为山水自相映发和人文胜迹叠加的神游之地,吸引无数唐代诗人行吟入越。浙东唐诗之路吸引了近 400 位诗人,他们留下近 2000 首诗作。博物馆通过李白像拓片挂件、浙东唐诗之路示意图,以及众多唐代诗人诗集版本,生动展现了这一文化现象。唐代越州书法名家辈出,徐浩、徐漪、李邕等名家的书法作品拓片,展现了唐代书法艺术的高峰。日本遣唐使最澄、空海的相关著作,见证了越州在中外文化交流中的重要地位。宋代,陆游留下9300余首诗作,明汲古阁本《剑南诗钞》等珍贵版本,让观众深刻感受陆游的爱国情怀与文学成就。此外,吴越东府、名宦名士、宋六陵等相关展示,全面呈现了宋代越州在政治、文化、历史等方面的繁荣景象。

明清学术,流派纷呈

明清时期,越地崇文重教,学术昌盛,人文渊薮。阳明心学、蕺山学派、浙东史学派等名士辈出,思想争辉。越地学风浓郁、兴文重教的社会风尚,不仅在全国享有崇高地位,对后世也产生了深远的影响。博物馆陈列着王守仁、黄宗羲、刘宗周、章学诚等思想家的著作版本,如王守仁的《传习录》(清刻本)、黄宗羲的《明夷待访录》(清刻本)、刘宗周的《蕺山先生文集》(清乾隆刻本)、章学诚的《文史通义》(道光大梁板)等,这些著作是他们思想的结晶,对中国儒学史以及浙东史学的发展产生了重大推动作用。徐渭、陈洪绶等艺术大师的作品也在馆内展出,如徐渭的《驴背吟诗图》(民国初年木板水印)以及陈洪绶的《蛱蝶图》(木版水印)。从绘画到书法,展现了越地艺术创作的高超水准。张岱的《陶庵梦忆》(清刻本)展现出晚明江南的风土人情与世俗生活。同时,有关绍兴师爷群体的著作和相关展品,让观众深入了解这一独特群体在清朝政治舞台上的重要作用和智慧贡献。

近代名人,闪耀光芒

近代以来,绍兴涌现出大批杰出人物,救亡图存的危机使绍兴文教事业增添了民族救亡的伟大意义。蔡元培革新北大,倡导 “思想自由,兼容并包”,馆内展示了他的著作《石头记索隐》(民国版)。秋瑾为民主革命英勇献身,民国版《秋瑾遗集》展现了她的革命精神与坚定信念。鲁迅作为中国现代文学的奠基人,馆内收藏了大量鲁迅著作实物与手迹书法,如《俯首甘为孺子牛》以及《南腔北调集》(民国版)、《华盖集续编》(民国版)等,生动呈现了他以笔为剑、唤醒民众的伟大历程。此外,罗振玉、周作人、刘大白等众多名人的遗物和著作也在此陈列,他们在不同领域为国家和民族的发展贡献了力量,展现了绍兴深厚的人文底蕴在近代的延续与发展。

绍兴文理学院越文化博物馆会定期举办其丰富多样的主题展,鲁迅人文学院的学生的实时讲解,为观众呈现一部完整的越地历史文化百科全书。无论是专业学者深入研究,还是普通观众感受历史文化魅力,这里都能满足您的需求。欢迎您走进绍兴文理学院越文化博物馆,开启这场穿越时空的文化之旅。

文字:陈子慧 张艳